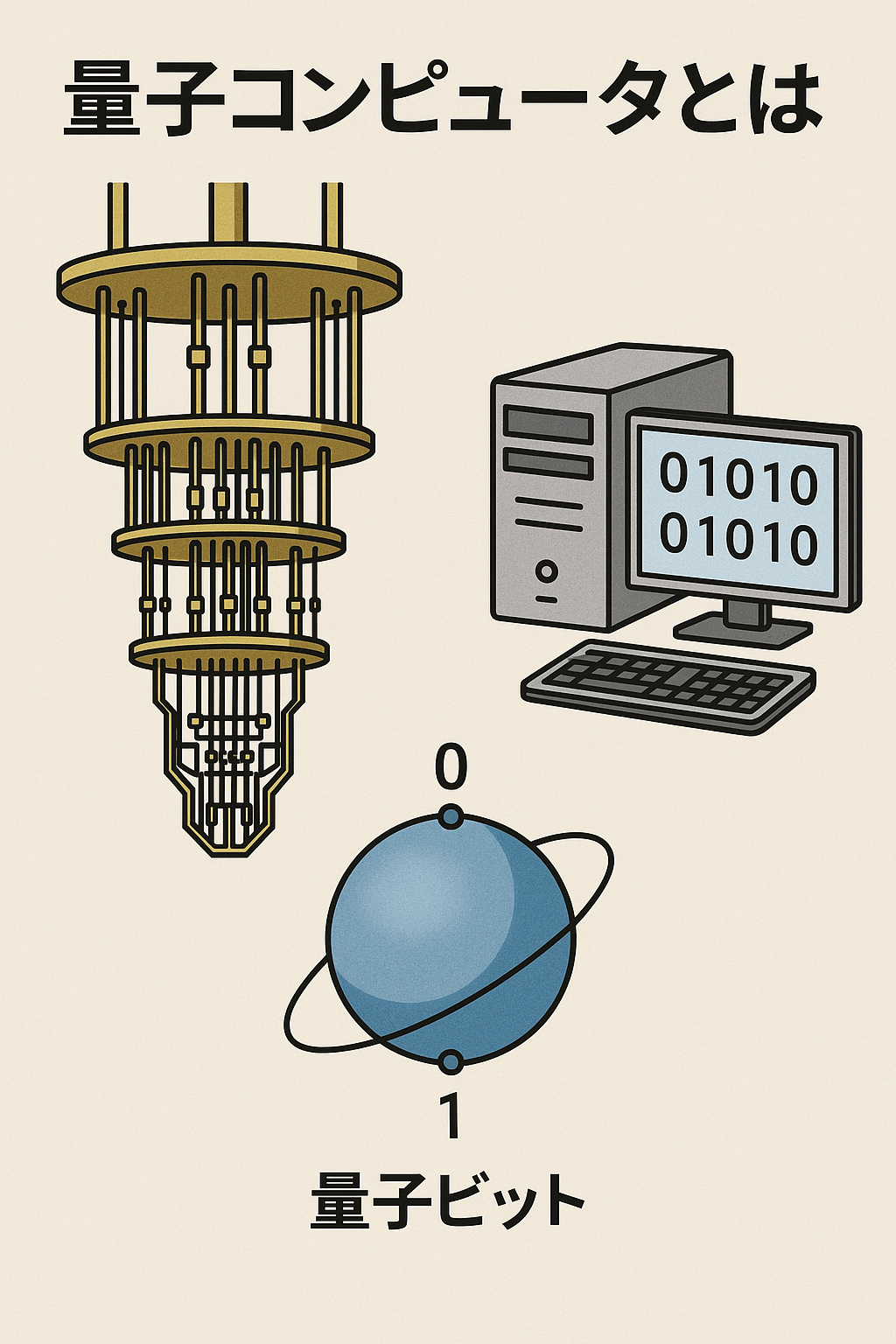

量子コンピュータとは

量子コンピュータとは、スーパーコンピュータよりも速く計算できる量子を用いたコンピュータであり、通常のパソコンであれば何千年かかるところを現実的な時間で解いてしまうことができる。生成AIと並び、最先端分野で極めて重要な分野であることは間違いない。

量子コンピュータは、従来のコンピュータとは異なる仕組みを使って情報を処理する新しいタイプのコンピュータである。従来のコンピュータは「ビット」と呼ばれる情報の最小単位を使うが、量子コンピュータは「量子ビット(qubit)」を使用する。

従来のビットは0か1の値を持つが、量子ビットは0と1の両方を同時に持つことができる。これを「重ね合わせ」と呼ぶ。また、量子ビット同士は「量子もつれ」と呼ばれる特殊な相関を持つことができ、ある量子ビットの状態が変化すると、関連する他の量子ビットの状態も同時に変化する。

この性質により、量子コンピュータは特定の問題を効率的に解くのに優れている。例えば、素因数分解といった非常に難しい数学的問題を高速に処理でき、従来の暗号を破る可能性もある。

ただし、量子コンピュータはまだ実用化には遠い段階であり、安定したqubitの生成や操作が非常に難しい技術課題となっている。それでも将来的には、量子コンピュータが多くの分野で革命をもたらす可能性がある。

現在実際にある量子コンピュータ

- IBM

IBMは「IBM Q」という量子コンピュータ・プラットフォームを提供しており、ユーザーはクラウド経由で利用可能。 - Google

Googleは2019年、「Sycamore」プロセッサを用いた量子超越性の実証に成功。従来機よりも高速に特定の問題を解いた。 - Microsoft

Microsoftは「Quantum Development Kit」などの開発ツールを提供し、量子技術研究を推進している。 - Rigetti

量子プロセッサをクラウド経由で提供するスタートアップ企業。独自の量子開発環境を展開。 - D-Wave Systems

量子アニーリングマシンを提供し、最適化問題の解法に利用されている。

これらは一例であり、世界中で研究開発が進行中である。なお、誤り訂正やqubitの安定化など、依然として多くの技術的課題が存在する。

従来式コンピュータの限界

インテル創業者ゴードン・ムーアによれば、集積回路が原子サイズに到達した時点で理論的限界となる。また、並列化による高速化にも電力量の増大という問題が伴う。

量子コンピュータの基本概念

「量子(Quantum)」は量子力学から生まれた概念であり、微小なスケール(原子・分子レベル)での物理現象を説明する理論である。量子ビット(qubit)はこの理論に基づいて設計されている。

量子力学の主要な特徴:

- 重ね合わせ(Superposition)

量子ビットは0と1を同時に持つことができる。 - 量子もつれ(Entanglement)

2つの量子ビットが関連しており、一方が変化するともう一方も瞬時に変化する。 - 確率的な測定(Probabilistic Measurement)

測定の結果は確定的ではなく、確率的に分布する。

これらを利用することで、従来とは異なる方法で情報処理を行い、特定の問題を高速に解決できる可能性がある。

量子の性質を演算に利用

量子コンピュータは以下の性質を利用して演算を行う:

- 重ね合わせ:並列計算を可能にし、複数の入力を同時に処理。

- 量子もつれ:遠隔ビットの同時変化を利用して効率的な演算を実現。

- 量子ゲート演算:量子ビットを制御し、状態を変化させる操作。

- 量子フーリエ変換:整数の因数分解や最適化問題を高速化。

- 量子アルゴリズム:Shorのアルゴリズムなど、古典的手法を凌駕するアルゴリズム群。

これらの技術は強力だが、エラー訂正や安定性確保が大きな課題として残る。

量子ゲート型と量子アニーリング型

量子コンピュータには2つの主要な方式がある。

- 量子ゲート型

量子ビットにゲート操作を適用して計算を行う。量子回路とも呼ばれ、一般的な量子計算の基礎。 - 量子アニーリング型

最適化問題の解法に特化した方式。物理系が低エネルギー状態に移行する過程を模倣し、最小エネルギー解を求める。

量子ゲート型は汎用的、量子アニーリング型は特定問題に最適化されている。

量子コンピュータの現状と課題

量子コンピュータは実験段階を脱しつつあるが、以下の課題が存在する:

- qubitの安定性

- スケーラビリティ(大規模化)

- エラー訂正技術

- 極低温での動作維持

量子コンピュータの応用分野

量子コンピュータは次の分野での応用が期待される:

- 創薬(分子シミュレーションの高速化)

- 材料科学(新素材の設計)

- 金融(ポートフォリオ最適化、リスク解析)

- 人工知能(機械学習の高速化)

- 暗号解読(新暗号方式の開発)

- 気象予報(精密シミュレーション)

- 交通最適化(渋滞緩和ルート計算)

量子コンピュータの仕組み

主要な構成要素は以下の通り:

- 量子ビット:情報の基本単位

- 量子ゲート:操作を行う装置

- 量子回路:ゲートを組み合わせた計算経路

- 測定:結果の読み出し

量子コンピュータの特徴

- 並列処理能力が高い

- 結果が確率的

- 量子アルゴリズムを使用

- エラー訂正が必須で外部環境に敏感

量子コンピュータの未来

量子技術は創薬・材料・通信・AIなどに大きな革新をもたらす可能性がある。一方で、既存の暗号技術を脅かす懸念もあるため、「ポスト量子暗号」の開発も急がれている。

まとめ

量子コンピュータは、従来の計算機では解けない問題を現実的な時間で解決できる可能性を秘めた次世代技術である。現在は研究段階だが、急速に実用化が進んでおり、今後の進展に大きな期待が寄せられている。

参考記事:量子コンピュータとは

14 thoughts on “量子コンピュータとは”