🌌 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡、恒星間彗星「3I/ATLAS」を初観測 ― 想定外の結果とは?

恒星間からの来訪者「3I/ATLAS」

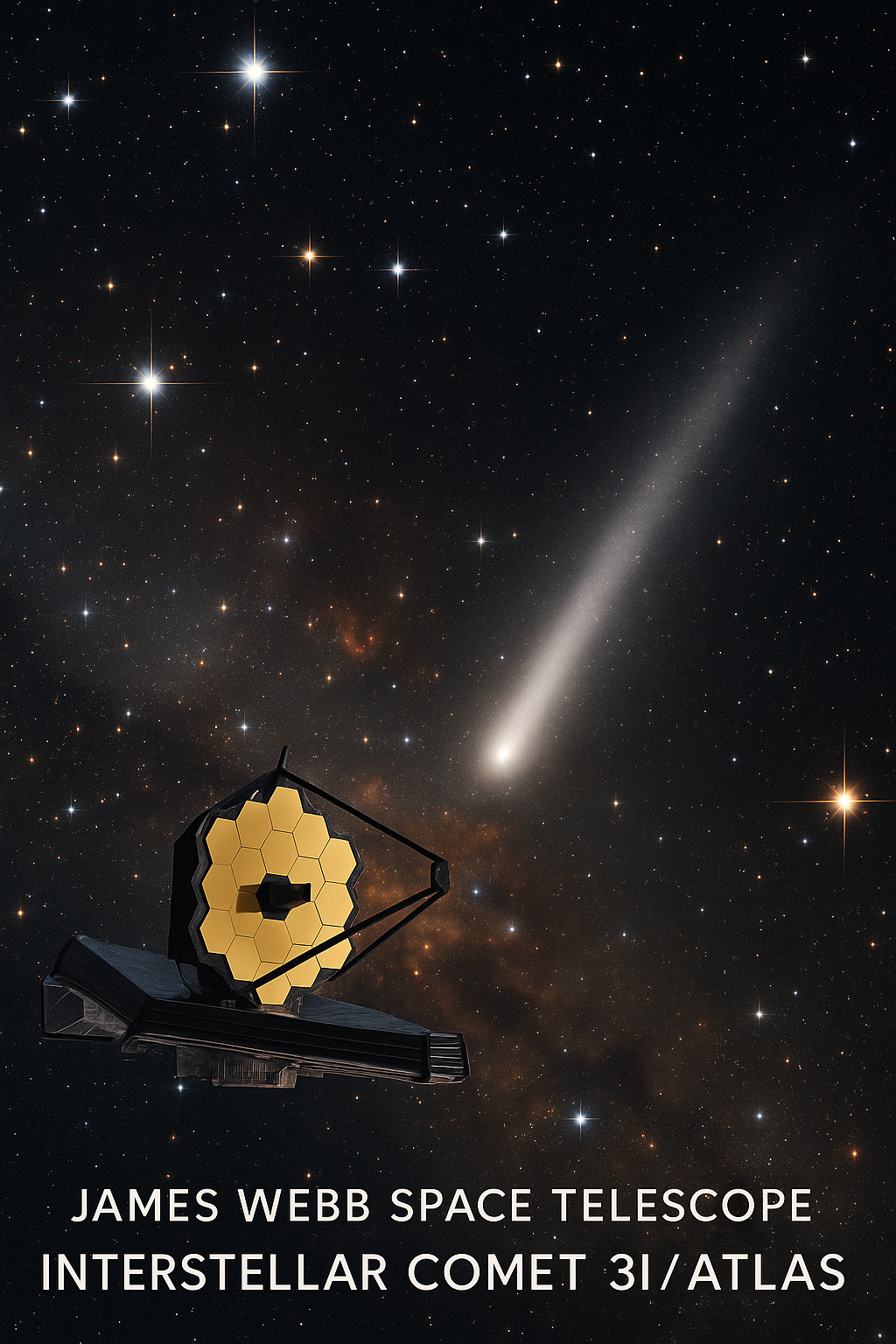

NASAのジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)が、2025年8月6日に恒星間彗星「3I/ATLAS」を初めて観測しました。

この彗星は、2017年の ʻオウムアムア(1I/ʻOumuamua)、2019年の 2I/ボリソフ(2I/Borisov) に続き、観測史上3つ目の恒星間天体です。7月1日にATLAS望遠鏡によって発見され、太陽系を通過中に注目を集めています。

研究の目的

JWSTの近赤外分光器(NIRSpec)による観測の焦点は以下の通り:

- 彗星のサイズ・物理的特徴

- 彗星の化学組成(コマ=彗星を取り巻くガスや塵の雲)

- 太陽系外での形成環境の解明

こうした観測は、太陽系形成(約46億年前)の環境と比較する上で極めて重要です。

想定外の発見:CO₂とH₂Oの比率

観測の結果、3I/ATLASのコマから 二酸化炭素(CO₂)、水、水の氷、一酸化炭素(CO)、硫化カルボニル(OCS) が検出されました。

しかし、最大の驚きは CO₂と水の比率が過去の彗星観測で最も高かった ことです。

この特異な組成から、以下の可能性が示唆されています:

- CO₂リッチな核を持ち、太陽系彗星よりも強い放射線環境で形成された。

- 親星を取り巻く原始惑星系円盤内の「CO₂アイスライン付近」で形成された。

- 内部に熱の浸透を妨げる構造があり、水の昇華が抑制されている。

彗星の年齢と起源

さらに過去の研究では、3I/ATLASは約70億年前に形成された最古の彗星と推定されています。これは太陽系より30億年も古く、銀河系の「厚い円盤」領域からやって来た可能性が高いとされています。

今後の展望

3I/ATLASは今後、再び恒星間空間へと旅立ちますが、その前に多くのデータを人類に残すことになるでしょう。JWSTは引き続き観測を行い、恒星間天体の謎解明に大きく貢献する見込みです。

📌 まとめポイント

- 3I/ATLASは史上3つ目の恒星間天体

- JWST観測で過去最高のCO₂/H₂O比率を確認

- 太陽系形成との比較で惑星系の多様性が浮き彫りに

- 年齢は推定70億年、銀河系厚い円盤に由来か

1 thought on “🌌 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡、恒星間彗星「3I/ATLAS」を初観測 ― 想定外の結果とは?”