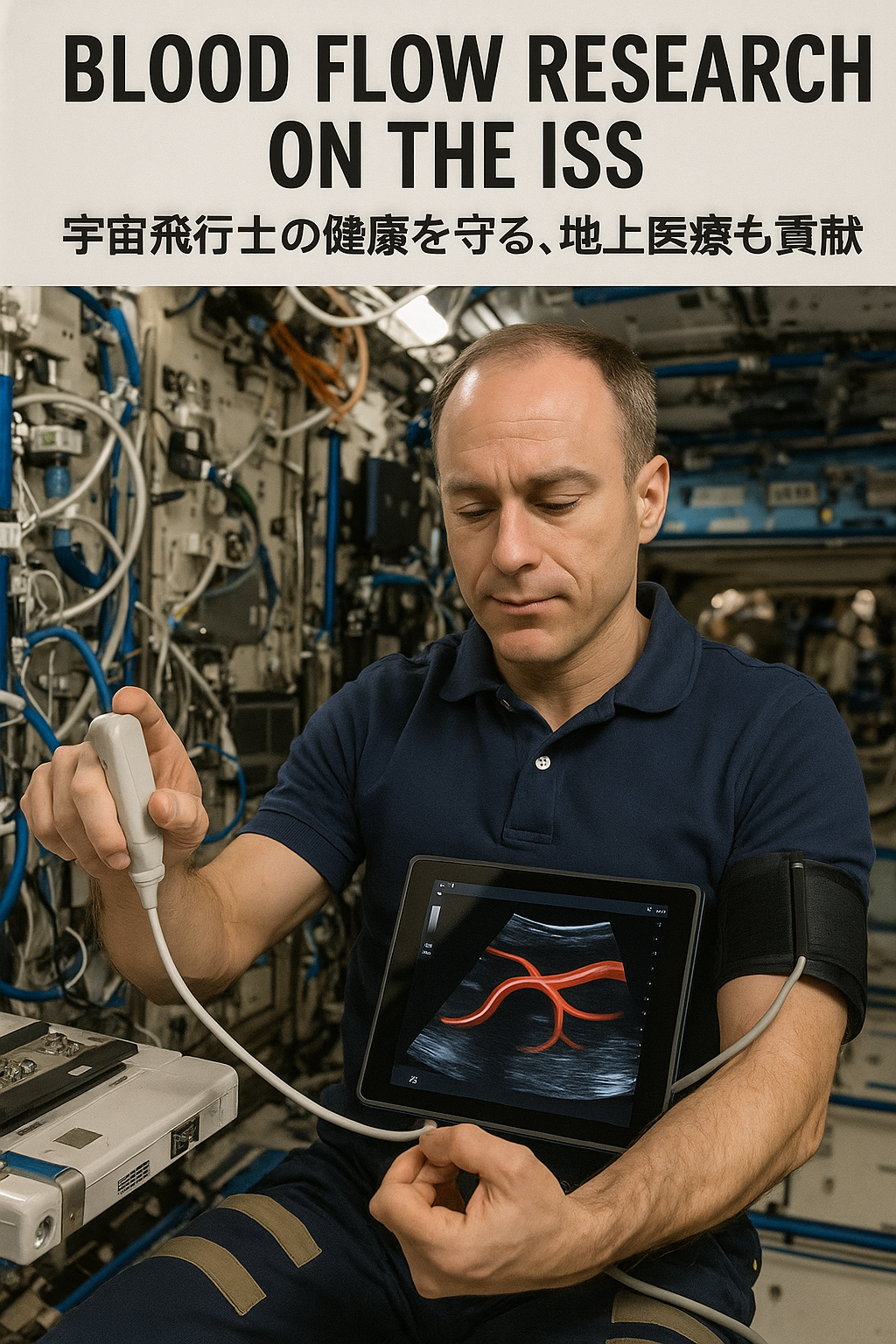

ISSでの血流研究 ― 宇宙飛行士の健康を守り、地上医療にも貢献

国際宇宙ステーション(ISS)で実施されている「頭から足先までの血流研究」は、長期滞在する宇宙飛行士の健康を守ると同時に、地上の医学研究にも役立つ可能性を秘めています。第73次長期滞在クルーは、血流に関する実験を中心に活動を続けながら、次回の補給ミッション準備や日常的な運用作業を並行して行いました。

🧠 宇宙での血流と脳の自己調節

- 微小重力下では、血流が頭から足までどのように分布するかに変化が生じ、めまいや立ちくらみのリスクが高まります。

- 「Cerebral Autoregulation(脳の自己調節)」研究では、脳が血圧を一定に保つ仕組みを調査。

- JAXAの油井亀美也飛行士が実験を担当し、睡眠中に電極で記録した血圧や生体データを解析。地上での失神・立ちくらみ治療にも応用が期待されます。

🩸 末梢血流と心臓保護

- ロシアのセルゲイ・リジコフ、アレクセイ・ズブリツキー両飛行士は、手足の毛細血管(微小循環系) の血流を測定。

- 頭部・指先・足先への電極装着や血圧測定により、心血管系の保護策を探り、帰還後の重力適応に役立てます。

🛰️ ISSでの日常作業と補給準備

- NASAのジョニー・キム、ゼナ・カードマン、マイク・フィンクらは、冷却システム点検やモジュール設備交換を実施。

- フィンク飛行士は、8月24日打ち上げ予定の**スペースXドラゴン補給船(CRS-33)**の接近・ドッキング手順を確認。

- 今回のドラゴン補給船は約5,000ポンド(約2,270kg)の物資を搭載予定。

🔬 その他の研究活動

- ロシアのオレグ・プラトノフ飛行士は、モジュール内から採取した微生物サンプルを培養・分析。ステーション環境を把握し、クルーや機材保護に貢献。

- 生活支援や配管点検といったルーチン作業も担当。

✨ 意義

- 宇宙飛行士の健康維持:長期滞在や火星探査を見据え、循環器系リスクを軽減する研究は不可欠。

- 地上医療への応用:立ちくらみや心血管系疾患の理解・治療法開発に寄与。

- ISSの役割強化:25年目を迎えるISSは、依然として宇宙探査と地上応用の橋渡し拠点として機能し続けています。