まとめ|JWSTが明かした「生き残るはずのない」銀河のちり

発見の概要

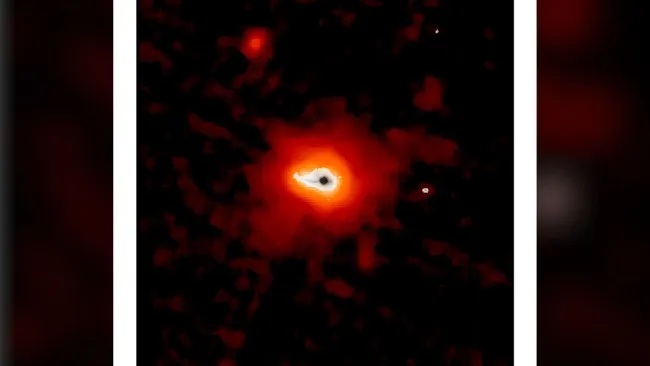

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)を用いた観測で、銀河を飛び出し10万光年以上の旅を続けるちりが初めて直接検出されました。これは通常、1万℃を超える過酷な環境で蒸発してしまうはずの微粒子が、想定外に長く生き延びていることを示しています。

対象となった銀河「マカニ」

- 名称:Makani(ハワイ語で「風」)、正式名 SDSS J211824.06+001729.4

- 特徴:コンパクトながら質量の大きい銀河

- 活動歴:

- 約7百万年前と約4億年前に大規模な星形成バースト

- その結果、32万光年以上に広がる超強力な銀河風が発生し、ガスやちりを銀河外へ放出

観測のポイント

- JWSTの赤外線観測で、PAH(多環芳香族炭化水素)分子の赤外線放射を検出

- PAHはちりに付着し、銀河風の中でのちりの挙動を示す「トレーサー」役

- 観測結果:

- 銀河中心から遠ざかるほど、PAHは小さくなり電離が進行

- 約1億年かけて徐々に破壊される兆候

- にもかかわらず、多くのちりは銀河の外縁(CGM=銀河周囲ガス領域)まで到達

「生き残る仕組み」仮説

- クラウド–ウィンド混合(cloud–wind mixing)

- ちりが比較的冷たいガスのポケットに包まれて守られる

- 周囲の高温ガスは徐々に拡散し、完全蒸発を免れる

- これにより、JWSTで広大な距離までPAH放射を観測可能に

宇宙進化への意味

- ちりは星や惑星の材料であり、その銀河内外での循環は「銀河の呼吸」とも言える

- 研究は「銀河がどのように物質をリサイクルし進化するのか」を理解する重要な手掛かり

- 将来の観測では、銀河間空間(100万光年以上の旅)にまで到達したちりの検出を目指す

👉 この発見は、銀河のライフサイクル解明と、宇宙における物質循環の理解を一歩前進させた成果です。