まとめ記事:地球2.0発見のカギ? ― 長方形型宇宙望遠鏡の革新コンセプト

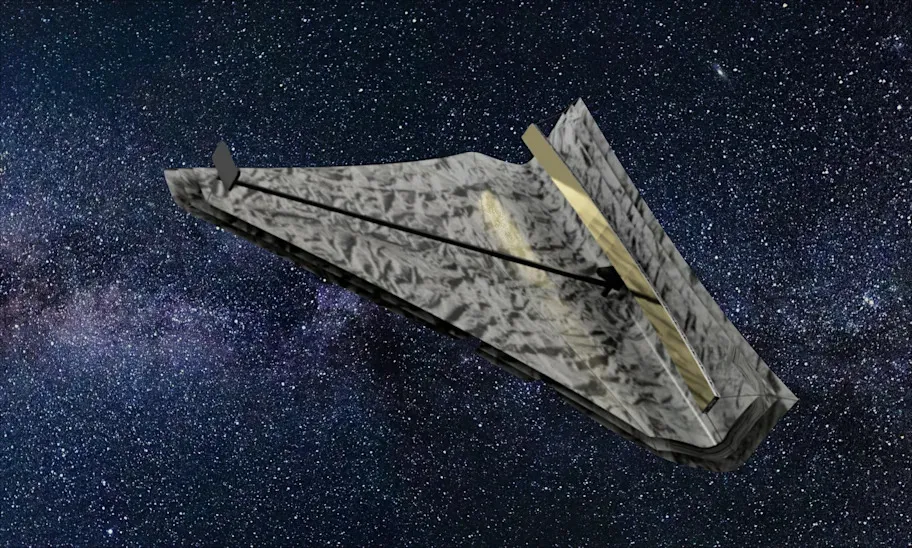

新しい研究によると、地球に似た惑星を探す次世代宇宙望遠鏡は、従来の円形ではなく「長方形型」であるべきかもしれないとの提案が発表されました。

長方形望遠鏡の仕組みと利点

- 提案されているのは20m × 1m(65.6 × 3.3フィート)の細長い鏡を持つ望遠鏡。

- 円形の巨大ミラーを打ち上げるよりも構造がシンプルで低コスト。

- 収集面積はJWST(ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡)より小さいが、効率的に方向を合わせることで有効分解能を最大化できる。

- 鏡の長辺を惑星と恒星の方向に合わせることで、無駄なく観測可能。

なぜ必要か?

- 水蒸気を含む大気を持つ地球型惑星を赤外線(10ミクロン)で捉えるには、20m級の開口径が必要。

- JWST(6.5mミラー)では分解能不足。

- 20m円形ミラーは折り畳み・打ち上げコストが膨大 → 長方形型が解決策。

想定される観測成果

- 近傍(30光年以内)の太陽型恒星をターゲットに設定。

- 対象は69個の太陽類似星+約300個のM型矮星。

- シミュレーションでは3年以内に存在する地球型惑星の約半数を検出可能。

- 想定される発見数:約30個の「第二の地球」候補。

他の案との比較

- 円形大型望遠鏡:性能は高いが高コスト&工学的に困難。

- 光学干渉計(複数小型望遠鏡連携):極めて精密な同期が必要で現技術では非現実的。

- 長方形型ミラー:妥協点として実用性・コスト・性能のバランスに優れる。

今後の展望

この設計案は、「地球2.0」探索の次世代フラッグシップ望遠鏡候補として議論される可能性が高く、今後の**アカデミー天文学・天体物理学10年調査報告(Decadal Survey)**の議論にも影響を与えるとみられます。

https://scitechdaily.com/this-weirdly-brilliant-telescope-design-might-finally-uncover-earths-twin